2021年1月に発表した『birds in the forest』より2年半を経て、再び minä perhonen さんとの新作じゅうたんを皆様にお届けできますこと、心より嬉しく思います。

今作は2022年4月、春の爽やかな風が吹く山形・山辺町の工房で、ものづくりがスタートしました。

第1回目のミーティング時、1枚のじゅうたんを巡る対話が皆川さんとありました。今から82年前、1941年に私たちが製作を行なったフランス人の建築家·デザイナー、シャルロット·ペリアンによってデザインされたじゅうたんです。

photograph by Francis Haar, 1941, © ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo 2022 E4817

photograph by Francis Haar, 1941, © ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo 2022 E4817このじゅうたんは、同年のペリアンによる展覧会、『選擇·傳統·創造』展に出展されたもの。商工省「工芸指導顧問」として初来日したペリアンは、展覧会前年の1940年11月に山形県を視察し、当社の前身である「東北振興ニッポン絨毯株式会社」を訪れています。

原画は、同氏がパリから出国する際に乗り込んだ汽船「白山丸」の看板に、水兵がチョークで描いたデッサン。「白山丸」は、第二次世界大戦の戦火が迫るパリから日本へと戻る最後の引き揚げ船で、当時フランス在住だった芸術家、岡本太郎、猪熊弦一郎、荻須高徳らも乗り合わせていました。

天真爛漫でユーモアもある、自由度の高い絵。なにより、絵描きではない人が落書きとして描いたものの中に、純粋性を見出したこと。その視点が、手間暇のかかる手仕事(じゅうたん)に転換されていくことが面白いです。こうした権威的ではないデザインが、これからの時代にとって重要ではないでしょうか。

皆川さんが、最初に口にした言葉でした。作為的に生み出されたものではない、純粋性に宿る「美」。その素直な美を湛えたまま、確かな手仕事によって、人々の暮らしを支える日用の美品を生み出すこと。

それは、私たち伝統工芸を生業とするつくり手にとって、内省を促される言葉でもありました。長く受け継いできた格式や様式が、時代に適した更新が行われないまま、いつのまにか「権威的な気配」に繋がってしまってはいないか。今、その問い直しを行うべき機会が来ているのではないか。

約80年前に生まれた、1枚のじゅうたん、ひとつのデザインから。そして、皆川さんによる鋭い指摘から。大切な「問い」を受け取って、今作の開発が本格的に始まりました。

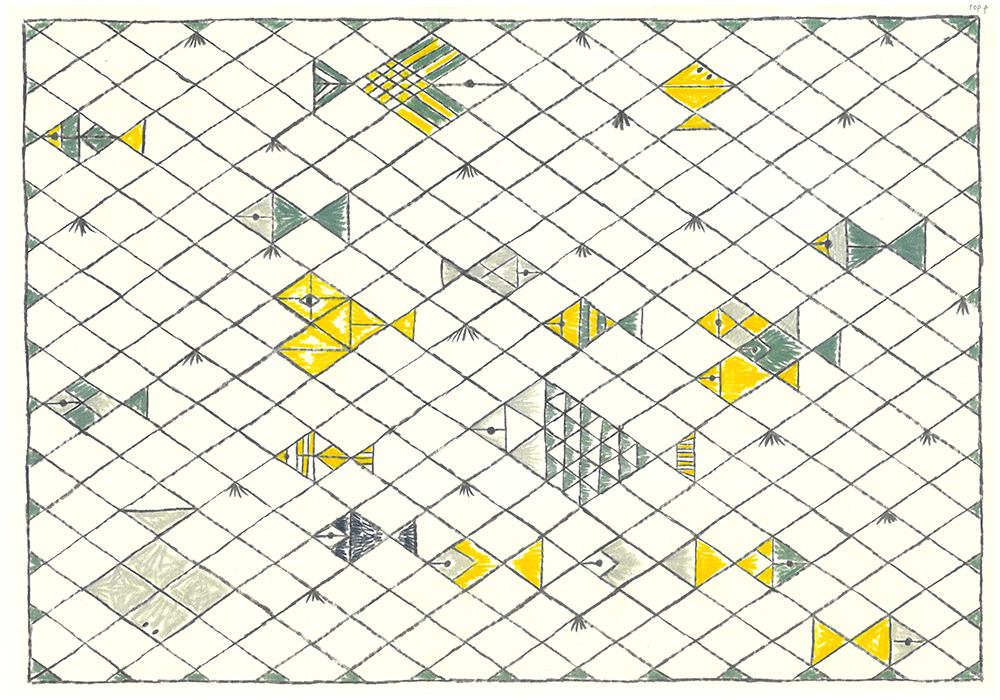

3ヶ月後、7月。梅雨明けのすっかり夏模様な工房で、第2回目のミーティングが行われました。皆川さんから今作『happy ocean』の原画提出があったその日、私たちは思わず目を丸くしていました。

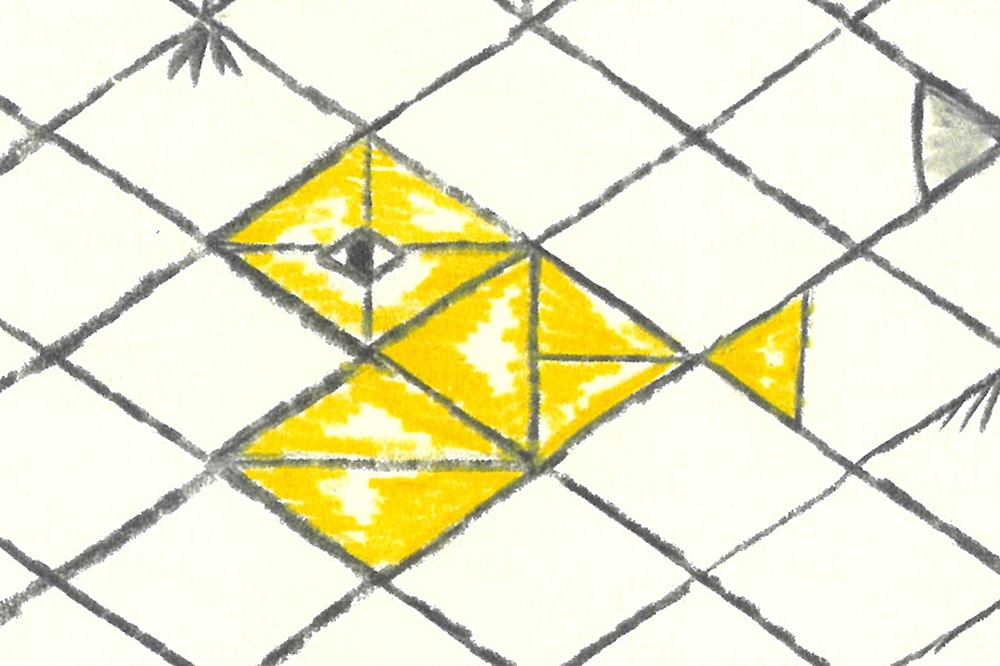

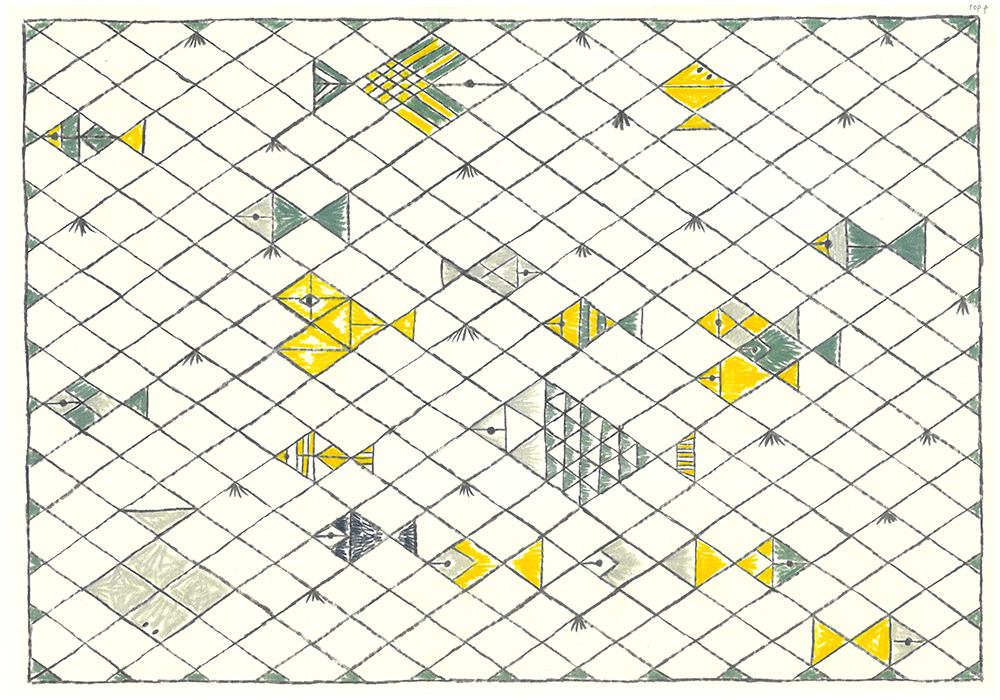

happy ocean 原画

happy ocean 原画おおらかに、生き生きと描かれた海の世界。そして、なにより特徴的だったのは、色鉛筆で描かれた原画が持つ、色と線の濃淡、かすれ、ぶれ、ふぞろい。人の手元から生まれる「ゆらぎ」を丸ごと肯定し、慈しむデザインでした。

テクノロジーの進化によって、人間社会のすべてが今、均質化・合理化に向かっています。そんな時代だからこそ、生活の足もとに「ゆらぎ」があれば、暮らしの場はもっとリラックスするはず。もう一度、人の手と感覚を頼り、本当に生身で感じる偶発性をデザインに置き換えていきたい。

そうご説明くださった皆川さんの考えと眼差しに、深く感銘を受けました。一方で、このデザインを具現化するには、私たちの従来のものづくりに対する固定観念を取り払い、発想を転換する必要があるのも明らかでした。

古くから山形緞通は、デザインの価値基準を、精緻で緻密な表現力、再現性が高く一分の狂いもないことに置き、修練を重ねてきました。つまり、ものづくりにおいて「ゆらぎ」がないように、今作とは真逆にある価値観で技術を高めてきたのです。

原画が私たちに問いかけたのは、その価値観の大きな転換でした。社会全体が均質化・合理化へと向かう中、人の感覚、手仕事を通して生まれる偶発的な「ゆらぎ」こそが、暮らしに健やかな安心をもたらす、代替できない大切な価値なのではないか。

これまで否定してしまっていた物事を見つめ直す中に、現代の喜びへと繋がるきっかけがある。原画の持つおおらかな「ゆらぎ」を、ゆらめくまま、確かな手仕事でじゅうたんへと転換する。今まで経験したことのない、新しい挑戦でした。

つくり手に戸惑いの様子が見えたのは、良いことでした。「良いこと」とは、「新しいこと」が始められるということ。最初に「ああ、なるほどね」と、始まるものづくりからは、特別新しいことは生まれませんから。

私たちの様子を眺めていた皆川さんは、後日こんな感想をくださいました。

色鉛筆のかすれは、じゅうたんで表現するのがいちばん難しい。それを踏まえた上で、あえて画材として、濃淡やぶれが出やすいもの(色鉛筆)でやってみようと思いました。

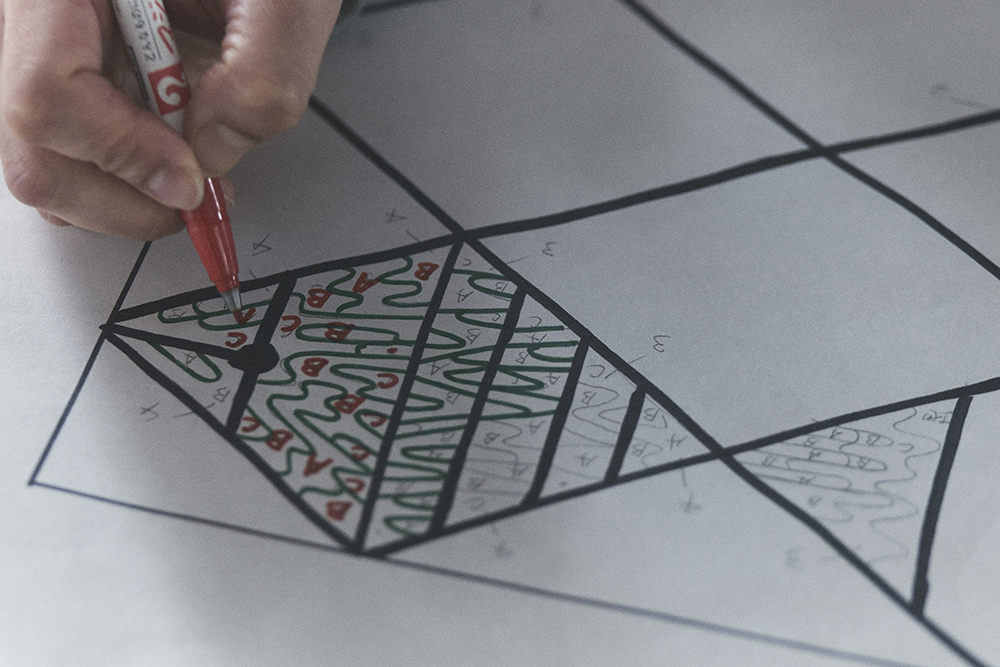

皆川さんご本人も予想をしていた、今作の難易度の高いものづくり。原画に無作為に引かれた線、描かれた色のかすれを、じゅうたんの図面としていかに理論的な設計へと起こせるか。かつ、作為的な気配を避け、何気ない線と色を何気ないまま自然に見せるには、何が必要なのか。

製作班、職人たちと議論を重ねる中、「ゆらぎ」をそのまま手仕事に転換することは、最も高度な技術が必要な領域だと分かりました。これまで積み上げてきた精緻なものづくりの基盤があったからこそ踏み出せる場所、伝統と現代の交差点だったのです。

試行錯誤を経て、今作の「ゆらぎ」を自然な形で表現するためには、3つの新しい技術的挑戦がありました。(詳細は「craft」ページでご紹介しています)

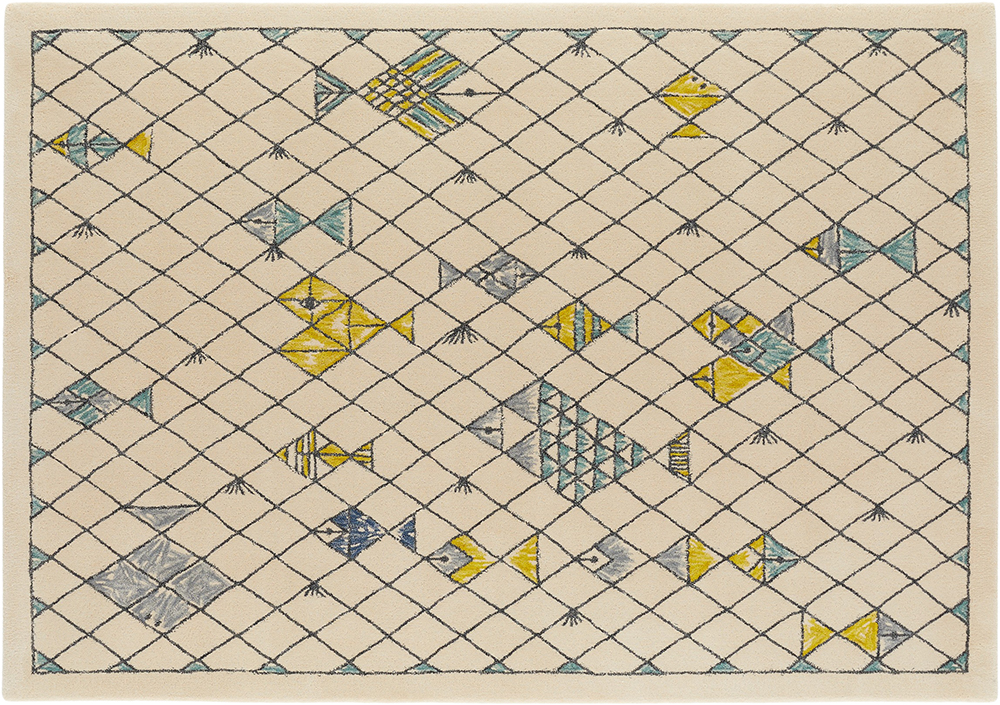

糸に複数の色を重ねて染色し、柔らかなグラデーションを生み出す「かすり染め」。

ループとカット、2種類の織り方が不規則に混ざり、手描きの線のニュアンスを表現した織りと仕上げの技術、チップシャー。

これら全ての構成要素を、じゅうたんの図面として理論的に成立させる、社内デザイン室の緻密な分析と設計。

半世紀前に一度断念した技術への再挑戦。同じ町内で異業種のものづくりから参画した職人の活躍等、様々な巡り合わせを経て、遂に『happy ocean』が完成しました。

自分の作品としてどうかという以上に、つくり手の皆さんと一緒に、新しい方法論や気づきに出逢えたことが嬉しいです。

今作が完成したその時、皆川さんから頂戴した言葉です。私たちもとても嬉しく思うと同時に、ものづくりがスタートする際、皆川さんが「手仕事の良さは、見えるというより、宿っている」と話されていたことを思い出しました。

この『happy ocean』を巡る様々な物語、その過程で生まれたつくる喜びは、確かに1枚のじゅうたんに生まれ変わって、宿っています。今作を皆様に直接お触れいただければ、きっと何かを感じていただけるかと思います。

最後に、『happy ocean』というネーミングに込められた、皆川さんのメッセージをご紹介します。ゆらめく喜びが、たくさんの暮らしの足もとへ届きますように。

このじゅうたんの上に生活を置くと、心が幸せになったり、『happy ocean』ってどんな幸せな海なんだろうと想像するだけで、気持ちが明るくなったり、楽しい暮らしが思い浮かぶ。とびきり幸福感を感じる名前にしたいと思って、『happy ocean』と名付けました。